盖房子时,房子的重量会通过 “基础”(比如墙下面的混凝土垫层、柱子下面的方形基础)传给地下的土

这个传给土的额外压力,叫 “附加应力”。

工程师必须算清楚 “土中不同位置的附加应力有多大”

应力太大,土会被压得太狠,房子沉降就会超标(比如地板开裂、门窗关不上);

知道了应力分布,才能判断哪层土受力最大,要不要加固。

但问题是,实际建筑的基础大多是长方形(比如你家墙下的基础是 1 米宽、5 米长,柱子基础是 2 米 ×3 米),要算 “长方形基础下面或旁边某一点” 的附加应力,直接用公式推导会特别复杂。

于是,《建筑地基基础设计规范》就把 “角点法” 写了进去,作为 “算长方形基础附加应力的标准方法”

它的本质是 “把复杂计算变简单的工具”,核心逻辑就 3 步(规范里有明确规定和配套表格):

第一步:把 “长方形基础” 拆成 “角点对应的小矩形”

规范里规定:任何长方形基础,都可以看作是从它的四个角出发的 “小矩形” 的组合。

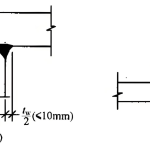

比如一个长 L、宽 B 的长方形基础,想算 “基础内部或旁边某一点 P” 的附加应力,就以 P 点为一个 “角”,画一个小矩形,让这个小矩形的边和原基础的边平行,小矩形的长叫 l、宽叫 b

比如 P 点在原基础正下方,那小矩形就是原基础的 1/4;

P 点在基础旁边,小矩形就是从 P 点到原基础角的区域。

第二步:查规范给的 “现成表格”,找 “应力系数”

《建筑地基基础设计规范》里直接给了一张关键表格

《矩形基础角点下附加应力系数表》(规范里有详细数据,比如 GB 50007-2011 版的附录 K)。

这张表的核心是 “查系数 α”:只要知道两个参数,就能直接查到 α 值:

第一个参数:小矩形的 “长宽比”(l/b,l 是小矩形的长,b 是宽);

第二个参数:“深度比”

(z/b,z 是要算的点到基础底面的深度,比如算地下 2 米处的应力,z=2m;b 是小矩形的宽)。

比如:小矩形 l=3m、b=2m(l/b=1.5),要算地下 2m 处的应力(z/b=1.0)

查规范表格就能直接找到对应的 α=0.231

第三步:算 “最终附加应力”

规范里明确了计算公式:某点的附加应力 σz = α × p0

σz:就是我们要算的 “地下某点的附加应力”(比如多少千帕 kPa);

α:就是从规范表格里查到的 “角点附加应力系数”;

p0:是基础底面传给土的 “平均压力”(比如基础承担的总重量除以基础底面积,算出来也是 kPa)。

如果 P 点不在一个小矩形的角点上(比如在原基础的中心),规范还教了 “叠加法”

把 P 点拆成多个小矩形的角点,分别算每个小矩形的应力,再加起来

角点法是经过大量理论计算和现场测试验证的,算出来的应力和土实际承受的应力误差很小,能保证设计安全。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 角点法计算地基土沉降变形

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求