在《混凝土结构设计规范》(简称 “混规”)中,关于受扭构件的纵向钢筋与箍筋强度比ζ(0.6-1.7之间)的规定

本质是为了让两种钢筋在抗扭时 “配合默契”,避免一方 “偷懒” 而另一方 “过载”。

纵筋和箍筋数量要达到平衡

1. 抗扭为什么需要两种钢筋?

构件受扭时(比如雨篷梁、框架边梁可能受扭),扭矩会让构件产生绕轴线的剪切变形,最终可能沿斜向拉断。

箍筋:主要抵抗扭矩产生的 “斜向剪力”,像 “腰带” 一样箍住构件,防止横向开裂。

纵向钢筋:主要抵抗扭矩产生的 “轴向拉力”(扭矩会让构件一边受拉、一边受压,纵向钢筋承担拉力部分),像 “骨架” 一样增强整体抗拉能力。

2. 强度比(ζ)的含义

规范定义了一个参数 ζ(zeta),表示 “纵向钢筋抗扭强度” 与 “箍筋抗扭强度” 的比值,公式简化后可理解为:

ζ ≈ (纵向钢筋的全部面积× 强度× 长度s间距) / (箍筋单肢的面积 × 强度 × 周长)

它的作用是 “平衡” 两种钢筋的贡献:

如果 ζ 太小:纵向钢筋太少,箍筋 “负担太重”,可能箍筋先被拉断,纵向钢筋还没充分发挥作用。

如果 ζ 太大:箍筋太少,纵向钢筋 “负担太重”,可能纵向钢筋先被拉断,箍筋没起够作用。

3. 规范的限制(通俗版)

为了让两者 “协同工作”,规范规定 ζ 必须在 0.6~1.7 之间(不同情况可能略有调整,但核心范围不变)。

下限 0.6:保证纵向钢筋不能太少,避免箍筋 “孤军奋战”。

上限 1.7:保证箍筋不能太少,避免纵向钢筋 “独木难支”。

抗扭设计中,纵向钢筋和箍筋的 “强度比”(ζ)就是为了让两者 “出力均衡”,既不能让某一方太弱,也不能让某一方过强而浪费,最终目的是让构件在扭矩作用下更安全、更经济。

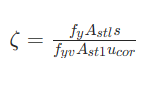

在《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中,受扭构件纵向钢筋与箍筋的强度比用参数 ζ(zeta)表示,其计算公式如下:

具体计算公式:

公式中各参数含义:

ζ:纵向钢筋与箍筋的强度比(规范要求 0.6 ≤ ζ ≤ 1.7)

fᵧ:纵向受扭钢筋的抗拉强度设计值(单位:N/mm²)

Aₛₜₗ:全部纵向受扭钢筋的截面面积(单位:mm²)

s:箍筋的间距(单位:mm)

fᵧᵥ:箍筋的抗拉强度设计值(单位:N/mm²)

Aₛₜ₁:单肢箍筋的截面面积(单位:mm²)

u꜀ₒᵣ:截面核心部分的周长(单位:mm),即箍筋内表面范围内截面的周长

计算公式为:(u{cor} = 2(b{cor} + h{cor})) 其中,(b{cor}) 为截面核心部分的宽度,(h{cor}) 为截面核心部分的高度(均为箍筋内表面之间的距离)。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 抗扭计算,纵向钢筋与箍筋强度比ζ

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求