弯矩调幅简单说就是“把构件里受力不均的弯矩重新分配一下”,让强的地方多承担点,弱的地方少扛点,最终让整个结构更安全、更经济。

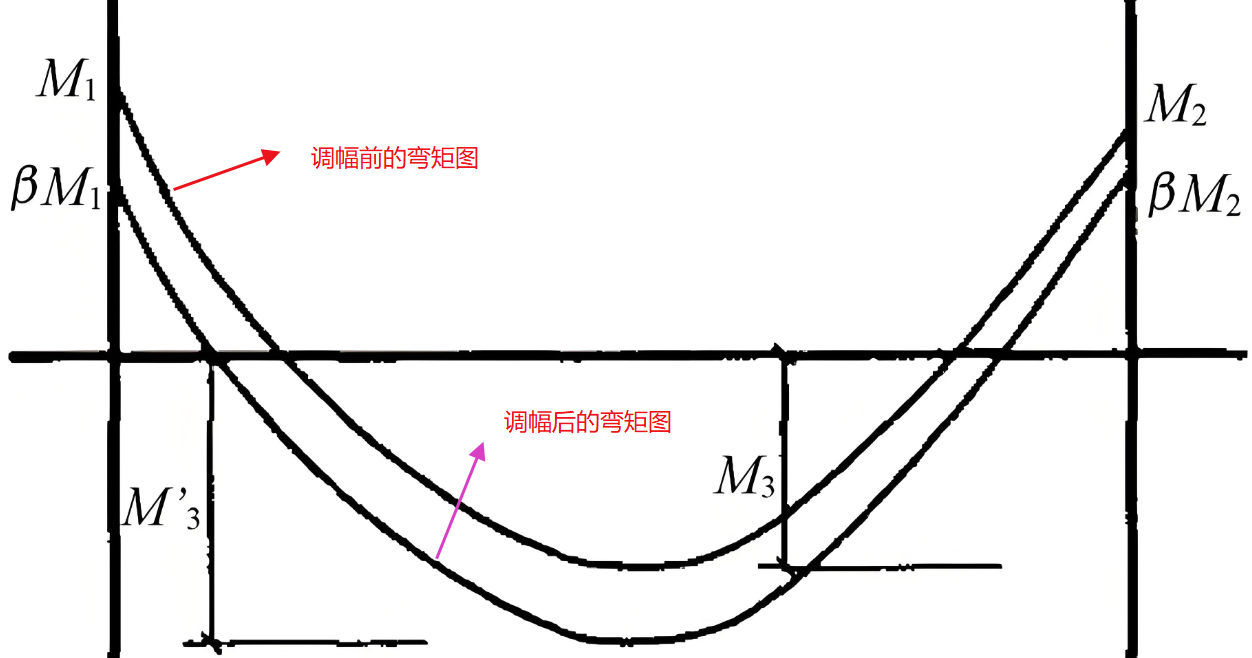

弯矩调幅图

节点处,实际并非完全的刚接,节点的弯矩M1和M2会因为节点的转动损失一部分弯矩,变成βM1和βM2

🔍 先搞懂:什么是 “弯矩”?

可以把弯矩理解成 “让构件掰弯的力”。

比如一根梁,中间放个重物,梁会向下弯,这时候梁的上部和下部就会产生 “弯矩”

上部受压力、下部受拉力,弯矩越大,越容易被掰断。

✅ 调幅的本质:“让强的帮弱的”

可以类比成几个人抬桌子:原本最中间的人要扛 80% 的重量(快扛不动了),旁边的人只扛 20%(很轻松)。

弯矩调幅就像让中间的人少扛 20%,分给旁边的人,变成中间扛 60%、旁边扛 40%

结构设计弯矩调幅,本质是主动给结构‘松绑’,让受力更贴近实际情况,同时还能省材料、方便施工,不是死板按理论算出来的结果硬来,而是 “按需调整”。

📌 为什么要调?3 个核心原因

弯矩调幅不是没事找事,而是解决 “理论计算” 和 “实际施工、受力” 之间矛盾的关键操作。

混凝土构件受力到一定程度,会出现细微裂缝(这是正常现象,不是坏了)

这些裂缝会让构件的 “刚度” 略有下降,原本计算的弯矩分布会发生变化(其实已经在 “自然调幅”)。

设计时主动调幅,就是把这种 “自然现象” 考虑进去,让设计更贴近实际,而不是按理想状态浪费材料。

1. 让计算结果 “符合结构的真实能力”

理论计算时,会假设结构是 “完全刚性” 的(比如梁和柱连接得一点都不能动),算出来的弯矩往往偏保守、偏大。

但实际中,结构受力到一定程度会有 “弹性变形”(比如梁端会轻微转动),相当于 “卸了一部分力”,实际能承受的弯矩没理论算的那么大。

“举 100 斤完全不动” 的标准去选健身房的哑铃,实际举的时候手会轻微晃,其实选 80 斤就够了。弯矩调幅就是把 “100 斤” 的理论值,调到 “80 斤” 的实际需求值。

2. 方便施工,避免 “局部配筋太挤”

如果完全按理论弯矩配筋,有些部位(比如连续梁的支座处)弯矩会特别大,需要配很多钢筋。

钢筋太多会挤在一起,混凝土根本灌不进去,施工时要么浇不实、要么费半天劲,最后反而影响质量

弯矩调幅会把支座处的部分弯矩 “转移” 到跨中(跨中原本弯矩就小,多承担一点没问题),这样支座处钢筋少了、好施工,跨中稍微加一点筋,整体更合理。

一桌菜,原本都堆在一个盘子里(放不下还容易洒),你把部分菜分到其他空盘子里,每个盘子都刚好装下,还方便夹菜。

3. 省材料,降低成本

理论弯矩算得偏大会导致配筋偏多,相当于 “用了 10 分的材料,只扛了 8 分的力”,浪费钱。

通过弯矩调幅,把多余的弯矩转移到受力更 “空闲” 的部位,让每部分材料都刚好发挥作用,不用多配钢筋,自然能省成本

原计划买 10 米的绳子绑东西,实际发现 8 米就够,调幅就像把 10 米的计划改成 8 米,直接省了 2 米的钱。

✅ 关键总结:弯矩调幅的 “本质”

不是 “改变结构的受力”,而是 “根据结构的实际变形能力和施工需求,把理论上的弯矩重新分配”,让设计既安全、又好施工、还省钱,相当于给结构设计 “做了一次优化”。

连续梁的弯矩调幅,核心是把支座处的部分负弯矩‘挪’到跨中,让支座配筋不挤、跨中受力更合理

本质是利用混凝土的塑性变形能力,优化整个梁的受力分布。

📌 第一步:先明确 “调幅对象”—— 主要调 “支座负弯矩”

连续梁(比如楼盖里的连续梁)受力时,支座处会产生负弯矩(梁顶受拉),跨中会产生正弯矩(梁底受拉)。

理论计算出的支座负弯矩往往很大,容易导致支座处钢筋过密,所以调幅重点是减小支座负弯矩,同时为了平衡,跨中正弯矩需要相应增大。

📌 第二步:调幅的 “3 个关键步骤”

调幅不是随便改数,而是按规则 “先减后加”,确保整体受力平衡,具体分 3 步:

1. 先算 “理论弯矩”—— 拿到调幅前的 “原始数据”

先用结构力学方法(比如弯矩分配法、位移法),算出连续梁在荷载作用下的弹性弯矩图,也就是调幅前的 “原始弯矩”,包括:

各支座处的负弯矩值(比如 B 支座负弯矩 MB);

各跨跨中的正弯矩值(比如 1 跨跨中弯矩 M1 )。

这一步相当于先 “称重”,知道每个部位原本要承受多大的力。

2. 调减 “支座负弯矩”—— 给支座 “减负”

根据规范规定(比如混凝土结构设计规范),对支座负弯矩进行 “打折”,通常调幅系数在0.7~0.9 之间(具体看梁的受力情况和混凝土强度)。

公式理解:调幅后支座负弯矩 = 调幅系数 × 原始支座负弯矩(MB调后 = β × MB,β 取 0.7~0.9)。

比如原始支座负弯矩是 100kN・m,取调幅系数 0.8,调后就变成 80kN・m,相当于给支座 “卸了 20kN・m 的力”。

这一步的目的是减少支座处的配筋量,避免钢筋挤在一起影响施工。

3. 调增 “跨中正弯矩”—— 让跨中 “补位”

支座负弯矩减少后,为了保证梁的整体承载力不变(总受力平衡),需要把减少的那部分弯矩 “转移” 到跨中,让跨中多承担一点力。

调增原则:跨中调增后的正弯矩,不能小于原始跨中正弯矩的 1.05 倍(有些规范是 1.1 倍),同时不能小于调幅后支座负弯矩的一半(避免跨中受力太弱)。

比如原始跨中正弯矩是 60kN・m,支座调减了 20kN・m,跨中可能需要调到 65kN・m(≥60×1.05=63kN・m),既补了力,又不会让跨中负担太重。

📌 第三步:注意 “调幅的前提”—— 不能随便调

弯矩调幅不是无限制的,必须满足 2 个前提,否则会影响安全:

梁要有 “塑性变形能力”:混凝土强度等级不能太高(通常不超过 C50),钢筋不能用太脆的(比如冷拔钢丝),否则梁一受力就断,没有 “转移弯矩” 的时间。

调幅不能过量:支座负弯矩调减幅度不能超过 30%(也就是调幅系数不能小于 0.7),否则支座处可能先被压坏,失去承载力。

✅ 一句话总结连续梁弯矩调幅

先算原始弯矩;

再按 0.7~0.9 的系数减小支座负弯矩;

接着按 “不小于原始跨中 1.05 倍” 的规则增大跨中正弯矩;

最终让支座配筋更疏、跨中受力更匀,同时保证整体安全。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 结构设计中,为什么要进行弯矩调幅?

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求