“孔隙水压”“超静孔隙水压”“有效应力” 这三个概念,核心是先建立 “土的微观结构模型”

把土想象成 “无数土颗粒 + 颗粒之间的孔隙 + 孔隙里的水” 的混合物。

孔隙变小的,但是里面的水来不及流走,水分子会重新排列挤在一起,产生超出天然状态多余压力,就是超静孔隙水压。

一、土的 “海绵模型”—— 理解三个概念的前提

把任意一块土(比如你脚下的黏土、砂土)想象成一块 “吸饱水的海绵”:

海绵的纤维骨架 = 土颗粒(承担压力、提供摩擦力,是土强度的核心);

海绵纤维之间的缝隙 = 土的孔隙(里面充满水,就是 “孔隙水”);

当你用手压海绵(对应 “外部压力”,比如建筑物重量、土自身重量)

压力会分成两部分:一部分压在 “海绵纤维上”(对应 “有效应力”),一部分压在 “缝隙里的水上”(对应 “孔隙水压”)。

记住这个核心平衡关系:外部总压力 = 有效应力(土颗粒受力) + 孔隙水压(孔隙水受力)

这是理解三个概念的 “万能公式”,所有解释都围绕它展开。

二、 “海绵类比 + 受力逻辑”

1. 孔隙水压:孔隙水里的 “压力”—— 水被挤时的反作用力

定义:土的孔隙中充满水,这些水受到的压力就叫 “孔隙水压”(全称 “孔隙水压力”),本质是 “水在孔隙中被挤压产生的力”。

海绵类比:你手里攥着一块吸饱水的海绵,稍微用力捏(外部压力),海绵缝隙里的水会被挤压,此时水对海绵纤维产生的 “向外顶的力”,就是 “孔隙水压”

如果海绵下面有个小孔,水会被压出来,这就是孔隙水压的 “直观体现”。

怎么产生的?

孔隙水压是 “土中存在水 + 有压力作用” 的必然结果,分两种常见情况:

① 天然状态:地下水位以下的土,孔隙水受到 “上方水层重量” 的压力(比如地下 2 米处的土,孔隙水压 = 2 米水柱重量,约 20kPa),这是 “天然孔隙水压”;

② 外力作用:比如打桩、堆载(在地面堆土),外部压力挤压土颗粒,孔隙被压缩,孔隙水来不及排出,就会被 “额外挤压”,导致孔隙水压升高(这部分升高的压力就是后面要讲的 “超静” 部分)。

核心特点:孔隙水压只作用在 “水” 上,会通过水的流动而消散(比如海绵里的水从孔里流走,孔隙水压就会降低);

且孔隙水压 “不能让土颗粒产生摩擦力”(水是流体,只能传递压力,不能让颗粒之间 “抓得更紧”)。

- 淤泥里全是细颗粒和孔隙水,孔隙水压很高:

当你踩进淤泥时,你的重量(外部压力)大部分被孔隙水承担了 —— 水传递了压力,但没有让淤泥颗粒 “挤紧”;

所以淤泥颗粒之间几乎没有摩擦力,你的脚一踩,颗粒就会 “顺着水滑动”,导致你不断下陷;

但如果淤泥晒干了(孔隙水消失),颗粒被自身重量挤紧,就会变得坚硬,你踩上去也不会陷进去 —— 因为颗粒间有了接触压力,产生了摩擦力。

这说明:孔隙水越多,颗粒越难挤紧,摩擦力越小;孔隙水越少,颗粒越容易挤紧,摩擦力越大。

2. 超静孔隙水压:“超出天然状态的孔隙水压”—— 临时存在的 “额外压力”

定义:孔隙水压中 “超过天然孔隙水压的部分”,叫 “超静孔隙水压”(全称 “超静水压力”),本质是 “外力作用下,孔隙水来不及排出而暂时积累的额外压力”。

海绵类比:你突然用力攥紧海绵(快速施加外部压力),海绵缝隙里的水 “来不及从小孔流走”,此时水受到的压力会比 “慢慢捏时” 大很多

这个 “额外多出来的压力” 就是 “超静孔隙水压”。

等一会儿,水慢慢流走,超静孔隙水压会逐渐消失,最终只剩下 “海绵自然吸水时的孔隙水压”(天然孔隙水压)。

怎么产生的?

超静孔隙水压的关键是 “水排不出去”(土的渗透性差,比如黏土)+“外力加载快”,常见场景:

① 打桩:桩快速压入土中,挤压周围土,孔隙水来不及排出,导致桩周土的孔隙水压突然升高;

② 地基堆载:快速在地面堆大量土,土被压缩,孔隙水排不出去,孔隙水压超过天然值;

③ 地震:地震时土颗粒快速振动,孔隙水被剧烈挤压,形成瞬时超静孔隙水压。

核心特点:临时性、会消散

只要有足够时间,孔隙水会慢慢渗流排出,超静孔隙水压会逐渐降到 0,最终孔隙水压归天然状态;

超静孔隙水压存在时,会 “暂时抵消有效应力”(后面讲有效应力时会细说)。

3. 有效应力:土颗粒实际承受的 “压力”—— 决定土强度的 “关键力”

定义:外部总压力中,“真正由土颗粒承担的那部分压力” 叫 “有效应力”,本质是 “土颗粒之间的接触压力”

这是土力学中最核心的概念,没有之一。

海绵类比:你捏海绵时,“海绵纤维骨架实际承受的压力” 就是 “有效应力”:

如果你慢慢捏海绵(水有时间流走),水会逐渐排出,超静孔隙水压降低,大部分压力会转移到海绵纤维上(有效应力增大),海绵会变得更 “结实”(不容易再被压缩);

如果你突然捏紧海绵(水排不出去,超静孔隙水压大),大部分压力由水承担(孔隙水压大),海绵纤维承担的压力少(有效应力小),此时海绵很 “软”(容易被压缩,甚至一捏就变形)。

怎么计算?

有效应力 = 外部总压力 – 孔隙水压(天然孔隙水压+超静孔隙水压)(重点!必须记住)

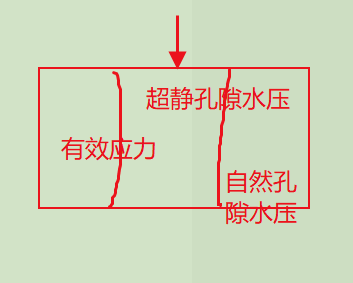

土体有3部分来抵抗外力,有效应力(土颗粒承担)、自然孔隙水压(γ水H)、超静孔隙水压

举例:地面堆载产生 100kPa 的总压力,此时土的孔隙水压是 60kPa(其中天然孔隙水压 20kPa,超静孔隙水压 40kPa),则有效应力 = 100-60=40kPa—— 这 40kPa 才是土颗粒实际承担的压力。

为什么重要?

有效应力直接决定土的 “强度” 和 “变形”:

① 强度方面:土颗粒之间的摩擦力、黏聚力(土能 “站得住” 的核心),只和有效应力有关

有效应力越大,颗粒之间 “挤得越紧”,摩擦力越大,土越不容易滑动(比如地基不容易失稳);

反之,有效应力越小,土越软、越容易变形(比如淤泥地基,有效应力小,承载力低)。

② 变形方面:土的压缩(比如地基下沉),本质是土颗粒被有效应力挤压,孔隙变小

有效应力越大,孔隙压缩越明显,但当有效应力稳定后,变形就会停止(这就是地基沉降最终会稳定的原因)。

在一片黏土场地(渗透性差,水难排出)上堆 100kPa 的土(外部总压力),分三个阶段看三个力的变化:

堆载瞬间(t=0):

土被快速挤压,孔隙水来不及排出,孔隙水压瞬间升高到 100kPa(其中天然孔隙水压 20kPa,超静孔隙水压 80kPa);

根据公式,有效应力 = 100-100=0kPa;

此时土的状态:有效应力为 0,土颗粒几乎不受力,土像 “稀泥” 一样,强度极低(容易滑动),变形会快速发生(地基快速下沉)。

堆载后 10 天(t=10d):

孔隙水慢慢渗流排出,超静孔隙水压消散一部分,比如孔隙水压降到 60kPa(超静孔隙水压 40kPa);

有效应力 = 100-60=40kPa;

此时土的状态:有效应力增大,土颗粒开始承担压力,土的强度逐渐恢复,变形速度变慢(地基下沉变缓)。

堆载后 100 天(t=100d):

超静孔隙水压完全消散,孔隙水压回归天然值 20kPa;

有效应力 = 100-20=80kPa;

此时土的状态:有效应力稳定,土颗粒承担大部分压力,土的强度达到最大,变形基本停止(地基沉降稳定)。

通过这个案例能清晰看到:超静孔隙水压的消散过程,就是有效应力的增长过程—— 而整个过程中,孔隙水压是 “传递压力的中间介质”,有效应力才是 “决定土性能的核心”。

“外部总压力 = 有效应力 + 孔隙水压”;孔隙水压=天然孔隙水压+超静孔隙水压

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 天然孔隙水压、超静孔隙水压、土的有效应力

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求