传统抗震设计是 “一刀切”“抗震性能化设计”是 “量体裁衣”。

它不再要求所有建筑都按同一标准抗震,而是根据建筑的重要性、用途、业主需求,提前明确 “地震时要达到什么安全目标”,再有针对性地设计抗震方案。

传统抗震设计有个核心逻辑:“小震不坏、中震可修、大震不倒”,这是给所有建筑定的 “通用及格线”。

但现实中,不同建筑的 “抗震需求” 天差地别

比如医院急诊楼,地震时哪怕是 “大震”,也必须保持能看病、能救人(不能断电、电梯 / 通道不能堵),传统 “大震不倒” 的标准根本不够;

再如博物馆里的文物库房,哪怕是 “小震”,也不能有明显晃动(否则文物会摔碎),传统 “小震不坏”(允许轻微变形)也不满足;

“性能化设计”允许建筑跳出 “通用及格线”,按自己的 “定制目标” 来设计

性能化设计的 3 个核心步骤

- 可以把它类比成 “给建筑买保险”

- 先明确 “想保什么风险”

- 再算 “需要花多少钱”

- 最后落实 “具体保哪些部位”

第一步:定 “性能目标”—— 明确 “地震时要扛住多少、不能坏哪里”

先和业主(或规范要求)一起敲定:当地震来临时,建筑的 “安全底线” 是什么?目标不是模糊的 “抗地震”,而是具体、可衡量的

对医院:“遭遇本地区可能发生的最大地震(大震)时,急诊楼的墙体、柱子不能裂,电梯能运行,供电系统不中断”;

对文物库房:“遭遇比小震稍大的地震时,库房地面晃动幅度不超过 5 毫米,货架不倒”;

对普通住宅(若业主有更高需求):“遭遇中震时,除了能修,还能保证家里的柜子、吊灯不掉落”。

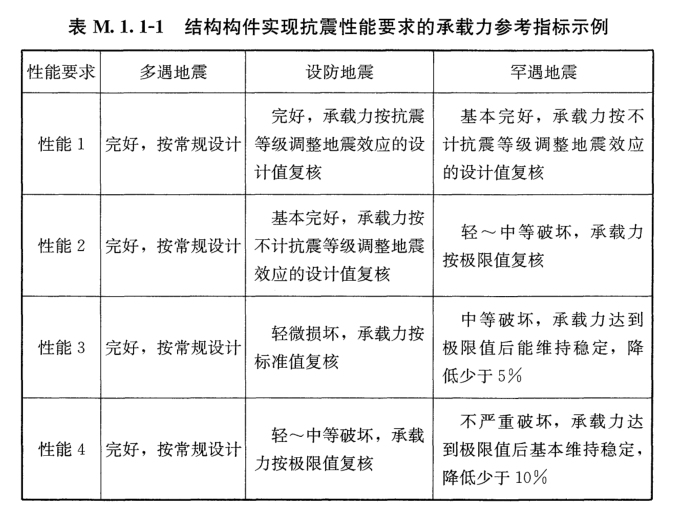

这些目标将“地震等级”(小震、中震、大震,甚至 “超大地震”)和 “结构损坏程度”(完好、轻微裂、可修、难修、倒)分成不同等级,确保清晰无歧义。

第二步:做 “性能分析”—— 模拟 “地震来了,建筑会怎么样”

定好目标后,设计师不会直接画图,而是先 “算一算、模拟一下”

用电脑软件搭建建筑的数字模型,再把 “不同等级的地震力”(比如小震的摇晃强度、大震的冲击力)输入模型,看建筑会不会 “达标”。

这个过程类似 “地震演练”,但更精细。

- 会模拟地震时建筑的 “晃动轨迹”(比如顶层会不会左右摆得太厉害)

- 会计算关键部位(柱子、梁、墙体)的受力和变形(比如柱子会不会被压裂,梁会不会弯)

- 甚至会模拟非结构部分(比如电梯、管道、吊顶)的反应(比如管道会不会被拉断)

如果模拟结果显示 “不达标”(比如大震时医院柱子会裂),就调整设计

比如把柱子加粗、用更结实的钢筋,再重新模拟,直到满足目标为止。

第三步:出 “设计方案”—— 针对性 “强化关键部位,不浪费钱”

性能化设计不是 “全楼都用最好的材料”,而是 “好钢用在刀刃上”:

根据第二步的模拟结果,知道 “哪些部位是抗震的关键”“哪些部位坏了会影响目标”,就重点强化这些部位,其他非关键部位按常规标准来,既保证安全,又控制成本。

医院急诊楼:重点强化 “承重柱、电梯井墙体、供电线路的支架”,普通病房的非承重隔墙按常规设计;

文物库房:重点强化 “地面的减震层(减少晃动)、货架的固定装置”,库房外墙按常规抗震;

超高层写字楼:重点强化 “底部的核心筒(抗侧力的关键)”,中间楼层的次要构件适当优化。

性能化设计的核心:

“先明确‘要什么安全’,再证明‘能做到’,最后针对性‘实现’”

它让抗震设计从 “按固定公式套” 变成 “按实际需求定”,更灵活、更精准,尤其适合重要建筑、复杂建筑(如超高层、大跨度场馆)或有特殊需求的项目。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 如何理解抗震性能化设计?

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求