什么是 “扭转位移比”?

想象你推一个箱子:

如果箱子是方方正正的(对称、规则),你从中间推,它会平平稳稳地向一个方向滑动(平移),不会打转;

如果箱子一边重一边轻(不对称、不规则),你推它时,它不仅会滑动,还会 “拧着转”(扭转),甚至转得比滑动还厉害。

扭转位移比,就是衡量这种 “扭转” 和 “平移” 谁更明显的指标:

3.4.5 结构平面布置应减少扭转的影响。

在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;

B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期Tl之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

注:当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。

在《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称 “高规”)中,“扭转位移比” 是判断建筑结构抗扭性能是否合格的重要指标

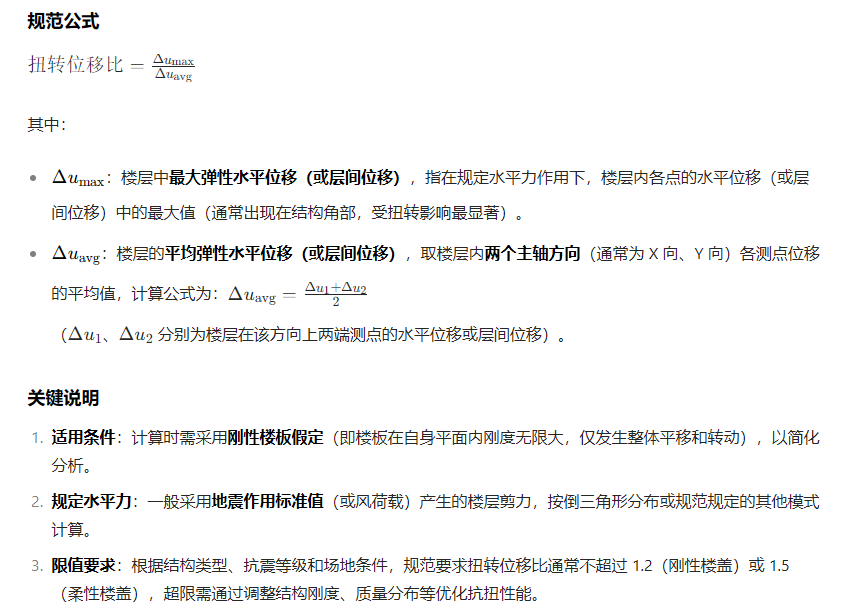

扭转位移比 = 楼层中 “最不利位置” 的位移 ÷ 楼层 “平均位移”

这里的 “位移” 通常指水平地震或风荷载作用下,楼层产生的侧向位移(比如左右或前后的晃动)。

“最不利位置”:指楼层中位移最大的点(通常是离结构中心最远的角部,因扭转效应最明显)。

“平均位移”:指楼层中各点位移的平均值,一般取两个端点(可理解为整个楼层 “整体平移” 的位移,排除扭转的影响)。

扭转位移比反映了结构在水平力作用下,“扭转晃动” 与 “整体平移晃动” 的比例。

比值越大:说明结构扭转越严重(比如一边晃得很厉害,另一边晃得轻,像拧麻花),容易导致局部构件(如角部梁柱)受力过大,甚至破坏。

规范限制:通常要求该比值不超过 刚性楼盖1.2~柔性楼盖1.5(不同结构类型和抗震等级有差异),目的是避免扭转效应过于明显,保证结构整体安全。

举例:假设一栋楼在地震中,整体向右平移的平均位移是 10 厘米(平均位移),但右上角因扭转晃到了 15 厘米(最不利位移),那么扭转位移比就是 15÷10=1.5。若规范限值是 1.5,则刚好合格;

若超过,说明扭转过强,需要调整结构布局(比如让质量和刚度分布更均匀)来减小扭转。

为什么扭转位移比是 “规则性判别” 的核心指标?

高层建筑的 “规则性”,本质是看结构在地震中是否能 “平稳晃动”,避免因局部受力过大而破坏。

规则的建筑就像 “平衡的天平”,不规则的就像 “歪掉的天平”。

扭转位移比就是判断 “天平是否歪得太厉害” 的关键:

规则结构:质量、刚度分布均匀(比如对称的长方体),地震时主要是整体平移,扭转很小,扭转位移比通常小于 1.2(规范一般要求)。

不规则结构:质量或刚度不对称(比如一边多了个大阳台,或某层突然收进),地震时容易 “拧着晃”,扭转位移比可能超过 1.2,甚至更大。

规范为什么要限制扭转位移比?

扭转会让结构 “受力不均”:

平移时,各部分受力比较均匀;

扭转时,离转动中心越远的地方(比如建筑的角部),位移和受力会急剧增大,容易先被 “扯坏”。

所以规范通过控制扭转位移比(比如≤1.2),来确保建筑在地震中 “晃得稳”,避免因过度扭转导致破坏。

扭转位移比是看建筑地震时 “拧着转” 的程度,规则结构拧得轻(比值小),不规则结构拧得重(比值大),这个指标是判断建筑是否 “稳当” 的重要依据。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 扭转位移比,高程建筑规则性判别

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求