沥青材料的选择:沥青材料的品种与标号选择应考虑道路等级、气候条件、交通量及其组成、面层结构、施工工艺等因素,结合当地使用经验确定。

道路石油沥青

中交通的表面层、重交通的中下面层以及特重交通的下面层道路石油沥青。

改性沥青

当用道路石油沥青拌制的沥青混合料的技术指标达不到求时;交通等级为特重交通和重交通的道路;温差变化较大、高温或低温持续时间较长或严酷气候条件的道路;特殊结构的表改性沥青面层:如超薄罩面层、彩色路面、开级配抗滑层、沥青玛玮脂碎石等;道路线形处于连续长纵坡、陡坡及半径较小匝道,制动、起动频繁的交叉口和停车站等以及有特殊要求的道路。

乳化沥青

透层、粘层、稀浆封层、冷拌沥青混合料和表面处治等乳化沥青。

改性乳化沥青

交通量大或重要道路的粘层、稀浆封层、桥面铺装的粘层、改性乳化沥青表面处治、冷拌沥青混合料、微表处等。

液体石油沥青

液体石油沥青透层、表面处治或冷拌沥青混合料的粘结料。

面层

沥青路面在设计基准期内应具有足够的抗车辙、抗裂、抗疲劳的品质和良好的平整、抗滑、耐磨与低噪声性能等使用功能要求。

各层混合料类型应与交通荷载等级以及使用要求相适应,并应符合下列规定:

1)表面层应选用优质混合料铺设,并根据道路交通等级选择:

①轻交通道路,宜选用密级配细型AC-F混合料;

②中交通道路,宜选用密级配粗型AC-C混合料;

③特重交通和重交通道路,应选用SMA混合料或密级配粗型AC-C混合料,结合料应使用改性沥青。

2) 中面层和下面层应采用密级配AC混合料;在特重交通和重交通道路上,宜用SMA混合料或改性沥青密级配AC混合料。

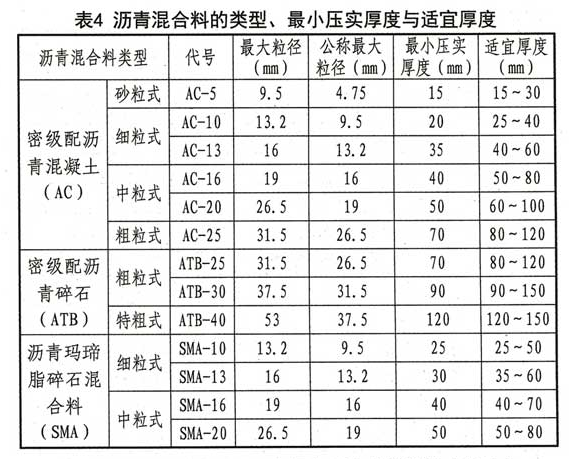

3)沥青面层的设计厚度应根据级配类型、结构组合及施工条件等确定。面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大,并与压实厚度相匹配。对于 AC混合料路面,每层压实厚度不宜小于混合料公称最大粒径的3倍;对于SMA混合料和OGFC混合料路面,每层压实厚度不宜小于混合料公称最大粒径的2.5倍。沥青混合料的最小压实厚度与适宜厚度宜符合表4的要求。

密级配热拌沥青混凝土(AC)按表5可分为细型(F型)和粗型(C型),间断级配属于粗级配类型。

沥青玛谛脂碎石混合料(SMA)适用于城市快速路、主干路的抗滑表层。

SMA宜用改性沥青,改性沥青的技术要求应根据当地的气候条件、交通等级和改性沥青品种确定,混合料中应掺入纤维稳定剂,剂量应通过试验确定。

各类沥青混合料的级配组成、马歇尔试验技术要求、高温稳定性、低温抗裂性、水稳性等均应达到国家、行业标准的规定。

基层应具有足够的强度和稳定性、较小的温缩和干缩变形及较强的抗冲刷能力,在冰冻地区应具有一定的抗冻性。

在冰冻、多雨潮湿地区,石灰粉煤灰稳定类材料宜用于特重、重交通的下基层;石灰稳定类材料宜用于各类交通等级的下基层以及中、轻交通的基层。

用作上基层的半刚性材料宜选用骨架密实型级配,应具有一定的强度、抗疲劳开裂性能与抗冲刷能力。

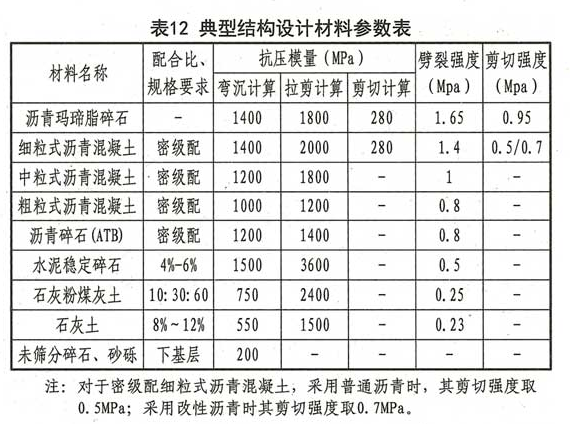

无机结合料稳定类材料的配合比设计时,试件标准养生的温度为20℃±2℃,标准养生湿度大于等于90%,标准养生龄期为7d,最后一天浸水进行无侧限抗压强度试验,各类材料的计算参数宜参照《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012选用。

垫层为排除路面、路基中滞留的自由水,下列情况的路基设置垫层:

1)地下水位高,排水不良,路基经常处于潮湿、过湿状态的路段。

2)有裂隙水、泉眼等水文不良的岩石挖方路段。

3) 季节性冰冻地区的中湿、潮湿路段,可能产生冻胀需设防冻垫层的路段。4)基层或下基层可能受污染以及路基软弱的路段。

结构层间结合设计

各类基层上应设置透层沥青。

透层沥青应具有良好的渗透性能,可采用液体沥青、乳化沥青。

透层沥青应符合行业技术标准的有关规定。洒布数量宜通过现场实验确定,对无机结合料稳定集料基层的透入深度不宜小于5mm,液体沥青宜为0.6~1.5L/m2;乳化透层沥青宜为0.7~1.5L/m2。

基层上设置下封层时,透层沥青不宜省略。

快速路和主干路的半刚性基层上应设下封层。

下封层宜用单层沥青表面处治或稀浆封层施工,下封层厚度不宜小于6mm。

单层沥青表面处治铺筑下封层的矿料用量宜为5~8m3/1000m²。

稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。封层材料的规格与要求均应符合相关标准规定。

在沥青层之间,应设置粘层。

粘层沥青宜采用快裂或中裂乳化粘层沥青、改性乳化沥青,用量宜为0.3~0.6L/m²;

也可采用快、中凝液体石油沥青,用量宜为0.3~0.5L/m²。

新旧沥青层之间、沥青层与旧水泥混凝土板之间应洒布粘层沥青,宜用热沥青、改性热沥青或改性乳化沥青。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 沥青材料如何选择,沥青面层、结合层如何设计

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求