砌体墙柱的高厚比和计算高厚比,核心区别

高厚比:“理论标准值”(没考虑实际支撑条件的 “理想高厚比”);

计算高厚比:“实际修正值”(根据房子的支撑、洞口情况调整后的 “真实高厚比”)。

两者的意义都是 判断墙柱 “会不会被压弯、晃倒”

数值越小,墙柱越 “敦实”(不容易失稳);

数值越大,越 “细长”(容易像细竹竿一样被压弯)。

先搞懂基础:啥是 “高厚比”?(理论上的 “细长程度”)

高厚比,简单说就是 墙柱的 “高度” 和 “厚度” 的比值

(公式:β = H /h,H 是高度,h 是厚度),是衡量墙柱 “细长与否” 的基础指标。

一面 2.8 米高、240mm 厚的砖墙:高厚比 β = 2800mm / 240mm ≈ 11.7;

同样 2.8 米高、120mm 厚的砖墙:高厚比 β = 2800mm / 120mm ≈ 23.3。

很明显,厚度越薄,高厚比越大,墙越容易 “站不稳”

这就是高厚比的核心逻辑:纯靠 “高度 ÷ 厚度”,初步判断墙柱的稳定潜力。

但这里的 “高厚比” 是 “理想状态”:默认墙柱上下端都是 “固定支撑”(比如嵌在混凝土里,完全动不了)、墙上没门窗洞口、周围没有其他构件约束

实际建房时,根本没有这种 “理想墙柱”,所以需要 “计算高厚比” 来贴近真实情况。

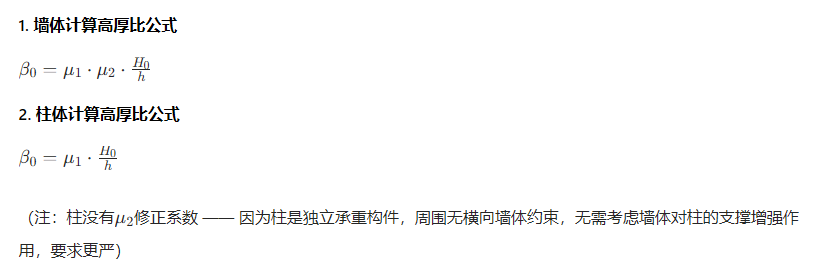

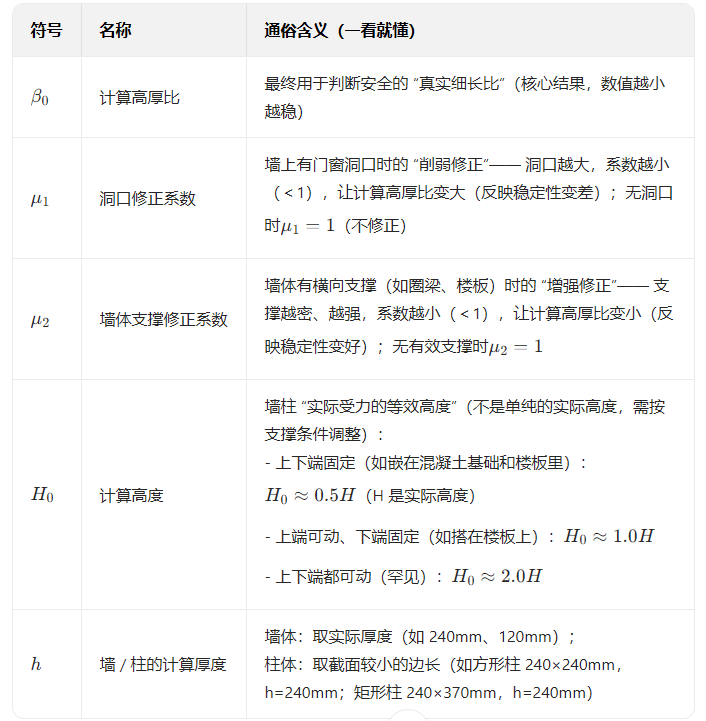

再看关键:计算高厚比(修正后的 “真实细长程度”)

计算高厚比,是 把 “理论高厚比” 按实际条件 “打折” 或 “微调”,得到更贴合实际的数值(公式:β₀ = μ₁・μ₂・β,μ₁、μ₂是修正系数)。

简单说:实际房子里的墙柱,会有各种 “辅助支撑” 或 “削弱因素”,计算高厚比就是把这些因素考虑进去,让判断更精准。

常见的修正情况(一看就懂):

有门窗洞口(削弱墙柱,修正系数 μ₁<1):

墙上开了大窗户,相当于中间被 “挖空一块”,墙的稳定性会变差

这时要给理论高厚比 “乘一个小于 1 的数”(比如 0.8),让计算高厚比变大(数值越大,代表实际稳定性越差)。

例:之前 2.8 米高、240mm 厚的墙(β≈11.7),若墙上有大洞口,μ₁=0.8,计算高厚比 β₀=0.8×11.7≈9.4

不,不对

洞口是削弱,应该让 “修正后的值更能反映风险”:实际是 “洞口会让墙的有效厚度变小”,本质是让 “实际高厚比变大”(比如有效厚度从 240mm 变成 200mm,β=2800/200≈14),修正系数的作用就是体现这种 “削弱”。

有横向支撑(增强墙柱,修正系数 μ₂<1):

墙的中间每隔 2 米有一道横梁(比如楼板、圈梁),相当于给墙加了 “中间拐杖”,能阻止墙晃倒

这时要给理论高厚比 “乘一个小于 1 的数”(比如 0.7),让计算高厚比变小(数值越小,代表实际稳定性越好)。

例:同样 2.8 米高、240mm 厚的墙(β≈11.7),若中间有两道圈梁,μ₂=0.7,计算高厚比 β₀=0.7×11.7≈8.2(数值变小,说明墙更稳了)。

上端支撑不是固定的(比如能轻微移动):

墙的上端只是搭在楼板上(不是嵌在混凝土里),稳定性比 “固定端” 差

这时要把 “理论高度 H” 调大(比如从 2.8 米调成 3.5 米),再算高厚比,最终计算高厚比会变大(反映实际稳定性变差)。

举个具体例子:

理论高厚比:2.8 米高、240mm 厚的墙,β=2800/240≈11.7(看起来还行);

计算高厚比:若墙上有大洞口(μ₁=0.8),且上端支撑不固定(计算高度调成 3.2 米),则 β₀=(3200/240)×0.8≈10.7?

不,实际逻辑是 “洞口削弱有效厚度”:有效厚度 h’=240×0.8=192mm,计算高度 H’=3.2 米,β₀=3200/192≈16.7(比理论值大,说明实际稳定性更差,需要加厚墙体或加支撑)。

两者的核心意义:为啥要算这两个值?

高厚比的意义:快速 “筛出明显有问题的墙柱”—— 比如一面 3 米高、120mm 厚的墙,理论高厚比 = 3000/120=25,明显太大(太细长),不用算修正值就知道 “必须加厚或加支撑”,节省设计时间。

计算高厚比的意义:精准 “把关实际安全”—— 建筑设计的核心是 “实际工况下的安全”,不能只看理论值:

若墙有洞口(削弱),计算高厚比会变大,提醒设计师 “要增强墙的稳定性”(比如加厚墙体、在洞口两侧加构造柱);

若墙有充足支撑(增强),计算高厚比会变小,说明 “不用过度加厚墙体”,避免浪费建材和成本。

简单说:高厚比是 “初步筛查工具”,计算高厚比是 “最终验收标准”

高厚比是 “不掺水分的理论细长比”,看基础潜力;计算高厚比是 “加了实际条件的真实细长比” —— 核心是判断墙柱 “站不站得稳”,避免失稳倒塌。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 砌体墙柱的理论高厚比和计算高厚比,核心区别

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求