这句话听起来绕,其实可以拆成两个部分理解:“混凝土法向预应力等于零” 和 “此时预应力钢筋的预应力”。

当混凝土不再受到预应力钢筋施加的 “压应力” 时,此时预应力钢筋自身的拉应力,就叫这个值。

两个基础逻辑:

预应力筋和混凝土是 “绑定” 的:预应力筋被张拉后固定在混凝土里,它们之间会相互作用 —— 筋想 “回缩”,会对混凝土施加压力;

反过来,混凝土被压着,也会对筋产生一个反作用力,阻止它回缩。

“法向应力” 就是垂直方向的力:对混凝土来说,“法向应力” 可以简单理解为垂直于构件截面的压力(正)或拉力(负)。

“混凝土法向应力等于零” 时,筋的应力是多少?

想象一根预应力梁,追踪它从张拉到受力的过程:

刚张拉完固定时:

预应力筋被拉紧(比如应力 100MPa),它会给混凝土一个压力,此时混凝土的法向应力是 “正的”(受压)。这时候,筋的应力是 “初始预应力减去部分损失” 后的应力(比如 80MPa)。

当构件受到外力(比如上面堆重物)时:

外力会让混凝土产生拉力(就像梁被压弯时,底部混凝土会被拉开)。这个拉力会 “抵消” 一部分预应力给的压力。

关键瞬间:混凝土法向应力 = 0:

当外力产生的拉力刚好完全抵消掉预应力给的压力 时,混凝土既不受压也不受拉(法向应力 = 0)。

这时候,预应力筋的应力是多少呢?

因为混凝土不再给筋 “反作用力”(或者说反作用力刚好抵消了筋的回缩趋势),筋的应力会比之前小 —— 它会从 “被混凝土压住的状态” 释放一部分,但又没完全回到不受力的状态。

这个 “中间状态” 的应力,就是规范里说的 “预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力”(通常用 σₚ₀表示)。

通俗类比:两个人拔河

你(预应力筋)和一个人(混凝土)拔河,你一开始使劲拉(有应力),对方也使劲拉你(混凝土受压,法向应力正),你们处于平衡。

这时过来第二个人帮对方(相当于外力产生拉力),慢慢拉,直到对方(混凝土)完全不用力了(法向应力 = 0)。

此时你虽然还在拉,但力气比一开始小了 —— 这个时候你的力气,就相当于 σₚ₀。

为什么规范要提这个?

这个应力是设计中的一个 “临界点”:

当混凝土法向应力小于 0(受拉)时,意味着外力已经超过了预应力的 “抵消能力”,混凝土可能准备开始开裂;

σₚ₀就是混凝土刚要开裂前,筋的应力状态。规范用它来计算构件的抗裂性能、变形等,确保结构安全。

“混凝土法向应力等于零” 是一个 “临界状态”(不压不拉),此时预应力筋的应力,就是它在这个状态下的实际受力值。

既不是刚张拉完的应力(控制应力-预应力损失),也不是完全不受力的应力,而是刚好抵消掉混凝土压力后的 “中间值”。

只要预应力钢筋一截断,预加力就会压缩混凝土,预应力钢筋也会一起往回缩,损失的预应力为αE×σPC

先张法和后张法的公式不一样,核心原因是:两种施工方法中,预应力筋与混凝土的 “结合时机” 和 “力的传递方式” 不同,导致在 “混凝土法向应力为零” 这个临界状态下,预应力筋的应力计算要考虑不同的 “损失” 或 “协同变形”。

不管先张还是后张,目标都是求 “混凝土法向应力 = 0” 时筋的应力(σₚ₀)。

此时,混凝土不受压也不受拉,意味着:

预应力筋对混凝土的预压力,刚好被外力产生的拉力抵消 了。

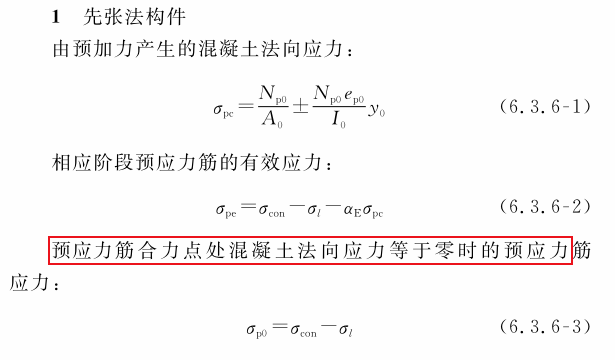

先张法:“先绑筋,后浇筑”—— 筋和混凝土 “一起变形”

先张法的流程:先张拉预应力筋(固定在台座上),再浇筑混凝土,等混凝土凝固后,放松钢筋,筋回缩时把压力传给混凝土(通过粘结力)。

这种情况下,筋和混凝土从一开始就 “绑定”,变形完全同步(混凝土收缩、徐变时,筋会跟着一起 “缩”,导致筋的应力损失)。

所以计算 σₚ₀时,要考虑:

初始张拉应力扣除所有预应力损失(包括筋的松弛、混凝土收缩徐变导致的损失等);

因为筋和混凝土变形同步,混凝土的收缩徐变会直接让筋的应力减少,这部分损失必须算进去。

公式本质:σₚ₀ = 初始张拉控制应力 – 所有预应力损失(含同步变形导致的损失)。

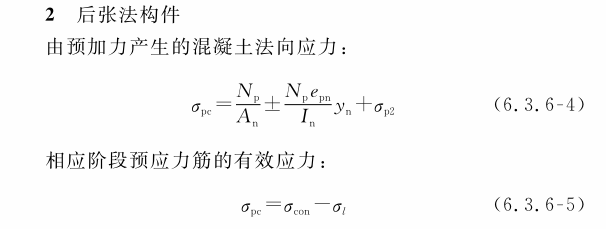

后张法:“先浇混凝土,后穿筋张拉”

后张法的流程:先浇筑混凝土构件(预留孔道),等混凝土硬了,再把预应力筋穿进去张拉,最后用锚具固定。

这种情况下,张拉时混凝土已经凝固变硬,筋的张拉是 “后来的”,一开始和混凝土没有粘结(或粘结晚于张拉)。

混凝土的收缩、徐变主要发生在浇筑后、张拉前,这时候筋还没被张拉,所以混凝土的收缩徐变不会让筋的应力损失(因为筋还没受力,不会跟着缩)。

所以计算 σₚ₀时,要考虑:

初始张拉应力扣除的损失更少(比如不用考虑张拉前混凝土收缩徐变导致的损失,因为此时筋还没受力);

损失主要来自张拉时的摩擦、锚具变形、筋的松弛,以及张拉后混凝土徐变导致的损失(张拉后筋和混凝土绑定了,此时混凝土徐变会让筋应力减少)。

公式本质:σₚ₀ = 初始张拉控制应力 – 后张法特有的预应力损失(不含张拉前混凝土收缩徐变的损失)。

在预应力混凝土结构中,先张法和后张法在 “混凝土法向应力为零时的预应力筋应力” 存在差异,核心原因在于两种工艺中预应力筋与混凝土的 “粘结建立时间” 和 “应力传递方式” 不同,具体分析如下:

1. 先张法:混凝土法向应力为零时,预应力筋应力 = σₖ – Σσₗ

先张法的工艺是 “先张拉预应力筋并锚固在台座上,再浇筑混凝土,待混凝土达到强度后放松预应力筋”。

应力传递过程:放松预应力筋时,筋体因弹性回缩被混凝土(通过粘结力)阻止,从而对混凝土施加预压应力。

“混凝土法向应力为零” 的时刻:指预应力筋刚放松、尚未对混凝土产生预压应力的瞬间(此时混凝土应力为零,预应力筋的回缩刚要开始被约束)。

预应力筋的应力:在放松前,预应力筋已承受控制应力 σₖ,但在张拉至放松的过程中,会产生各种预应力损失(如锚具变形损失、钢筋松弛损失等,总和为 Σσₗ)。因此,放松瞬间(混凝土应力为零),预应力筋的实际应力已降至 σₖ – Σσₗ。

后续随着混凝土被压缩,预应力筋会进一步缩短,应力略有降低,但 “混凝土应力为零” 的临界状态下,其应力仅为控制应力减去前期损失。

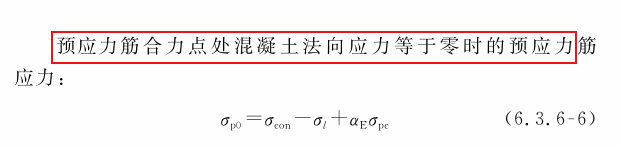

2. 后张法:混凝土法向应力为零时,预应力筋应力 = σₖ – Σσₗ + σₚₑ

后张法的工艺是 “先浇筑混凝土构件,预留孔道,待混凝土达到强度后,穿入预应力筋张拉并锚固”。

应力传递过程:张拉预应力筋时,筋体直接通过锚具对混凝土施加预压应力,应力传递依赖锚具而非粘结(张拉后压浆建立粘结,但其对初始应力无影响)。

“混凝土法向应力为零” 的时刻:指张拉前,预应力筋尚未对混凝土施加压力的状态(此时混凝土应力为零,预应力筋仅在孔道中,未受力)。

预应力筋的应力变化:张拉过程中,预应力筋先达到控制应力 σₖ,随后因张拉过程中的损失(如孔道摩擦损失、锚具变形损失等,总和为 Σσₗ),实际应力降至 σₖ – Σσₗ。

但此时,预应力筋的张拉已使混凝土产生预压应力 σₚₑ(压应力)。根据材料力学的变形协调,混凝土的压缩会对预应力筋产生 “反向约束”:混凝土被压缩时,会限制预应力筋的伸长,相当于给预应力筋额外施加了一个拉应力(大小等于混凝土的预压应力 σₚₑ,因两者应变协调,应力与弹性模量成正比,简化为 σₚₑ)。

因此,在 “混凝土应力为零” 的初始状态(张拉前),预应力筋应力为零;而当混凝土应力从零被加压至 σₚₑ时,预应力筋的应力需叠加这部分因混凝土压缩产生的附加应力,最终为(σₖ – Σσₗ) + σₚₑ。

核心差异总结

先张法:预应力筋的应力损失发生在混凝土受力前,“混凝土应力为零” 时,筋体应力仅为扣除损失后的残余应力(无混凝土压缩带来的附加应力,因此时混凝土尚未被压缩)。

后张法:预应力筋的张拉直接压缩混凝土,混凝土的压缩反作用于筋体,使其应力在扣除损失后,额外增加了与混凝土预压应力相关的附加应力(因 “混凝土应力为零” 是张拉前的初始状态,张拉后筋体应力需包含这部分因混凝土变形产生的应力)。

简言之,差异源于后张法中预应力筋与混凝土的应力传递是 “主动张拉施压”,混凝土的压缩会反推筋体应力增大,而先张法是 “被动回缩施压”,混凝土应力为零时筋体尚未受压缩约束。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 预应力筋合力点处,混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求