框架柱的抗侧刚度,简单说就是柱子 “抵抗侧向力(比如风、地震力)产生变形的能力”。

刚度越大,同样的侧向力下,柱子侧弯得越小。

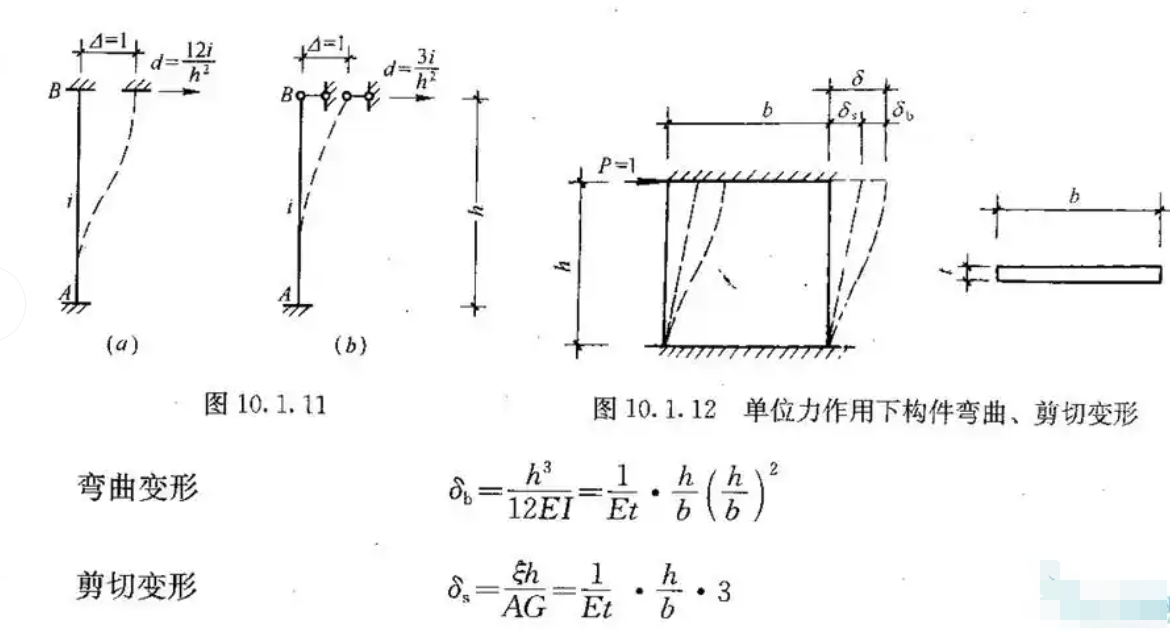

核心公式:

抗侧刚度 ≈ (柱子材料硬不硬 × 柱子截面壮不壮)÷(柱子高度的3次方)

材料硬不硬(E):

E 是材料的弹性模量,比如混凝土的 E 比木头大,所以同样的柱子,混凝土做的比木头抗侧刚度大(更 “刚”)。

截面壮不壮(I):

I 是截面惯性矩,反映柱子截面形状对抵抗弯曲的贡献。

截面越宽、越厚(比如方形柱比细柱粗),I 越大;

柱子高度(h):

柱子越高,在侧向力下越容易 “弯腰”,抗侧刚度就越小。而且高度的影响是 “3次方级” 的

比如柱子高度翻倍,抗侧刚度会变成原来的 1/8(因为除以高度的3次方)。

框架柱抗侧刚度的计算公式(以材料力学为基础,结合结构约束条件)中,核心参数反映了柱子自身属性和约束状态对 “抵抗侧向变形能力” 的影响。

以下是通用公式及各参数的含义(以两端柱为例):

K=C*EI/h3

K:柱的抗侧刚度(单位:kN/m 或 N/mm)

物理意义:使柱子产生单位侧向位移(如 1m 或 1mm)所需的侧向力。

值越大,柱子抵抗侧向变形的能力越强。

E:材料的弹性模量(单位:MPa 或 N/mm²)

反映材料本身的 “硬度”,由材料性质决定。

E 越大,材料越 “刚”,柱子抗侧刚度越大。

I:柱截面的惯性矩(单位:m⁴ 或 mm⁴)

反映柱子截面形状和尺寸对 “抵抗弯曲变形” 的贡献,仅与截面几何特征有关(与材料无关)。

截面越 “粗壮”(如大尺寸、宽翼缘),I 越大,抗侧刚度越大。

h:柱的计算高度(单位:m 或 mm)

指柱子两端约束点之间的距离(如框架柱的层高,或考虑节点约束后的等效高度)。

柱子越高,越容易 “弯曲”,抗侧刚度越小(且与高度的平方成反比,影响显著)。

C:约束系数(无量纲)

反映柱子两端的约束状态(刚接、铰接或半刚性),由框架节点的实际约束能力决定:

两端固定时(如中间楼层柱,上下梁刚度很大)C=12;

一端固定、一端铰接时(如底层柱嵌固于基础,顶部铰接),C=3;

约束越强(节点越 “刚”),C 越大,抗侧刚度越大。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 框架柱侧移动刚度公式

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求