后张法预应力构件里的次弯矩,本质是 “预应力筋的‘张拉动作’和构件的‘约束条件’闹矛盾,最后额外憋出来的弯矩”

可以理解成 “钢筋想拉着构件变形,但构件被固定住动不了,两者互相拉扯产生的额外作用力”。

次弯矩本质是预应力混凝土构件里,因 “预加力作用点和构件变形后的轴线不重合”,额外产生的附加弯矩,不是预加力直接产生的主弯矩,而是 “间接衍生” 出来的力。

📌 先搞懂:什么是 “主弯矩”?(对比理解次弯矩)

要明白次弯矩,得先知道它的 “兄弟”—— 主弯矩,两者都是预加力产生的,但来源不同:

主弯矩:预加力直接作用在构件上产生的弯矩,相当于 “预设的抵抗力”。

比如一根简支梁,预加力作用在梁底(通过预应力筋),会向上 “顶” 梁,产生一个向上的弯矩,用来抵消后期荷载(比如自重、楼板重量)产生的向下弯矩,这就是主弯矩。

自由变形时:主弯矩=N×e

类比:你用手向上托一根下垂的棍子,手的托力直接让棍子产生的 “向上弯的力”,就是主弯矩。

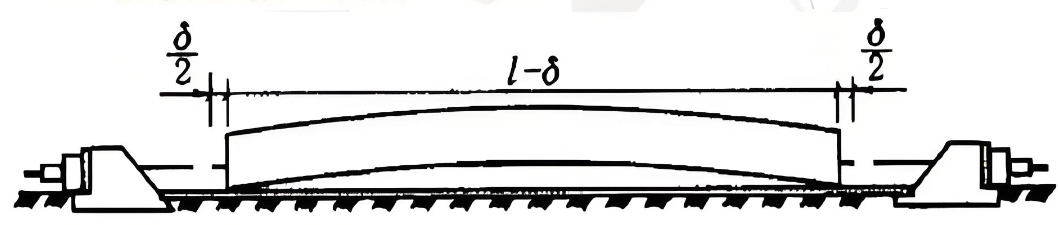

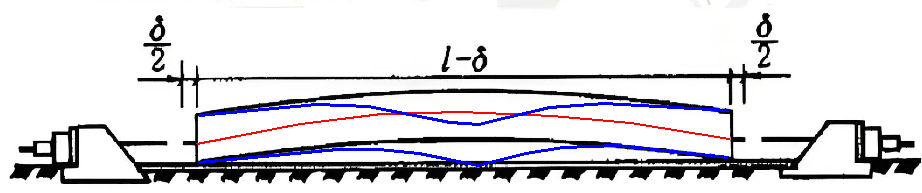

次弯矩:当构件不是 “完全自由变形”(比如有支座约束、或构件本身是连续梁),预加力让构件想变形却 “被卡住”。

导致预加力的作用点偏离了构件实际的轴线,由此额外产生的弯矩。

中间带支座,无法自由变形时:出现附加弯矩=次弯矩

预应力作用下,中间要上拱,受支座约束不让拱,产生附加内力,又叫次内力,对应弯矩就叫次弯矩

托棍子时,棍子两端被墙卡住(不能自由转动),你再用力托,棍子想向上弯却弯不动,这时你手上的力除了直接顶棍子(主弯矩),还会因为 “卡住” 产生一个额外的 “较劲的力,不让你顶的力”,这就是次弯矩。

📌 预加力如何产生次弯矩?2 个典型场景

次弯矩的核心是 “约束 + 变形不协调”主弯矩要变形,约束又不让他变形,只要预加力让构件产生的变形被限制,就会衍生出次弯矩,最常见的是以下两种情况:

1. 场景 1:超静定结构(比如连续梁)—— 支座 “限制” 了变形

以两跨连续梁为例(中间有一个支座,两端也有支座,属于超静定结构):

预加力作用:在连续梁的两根预应力筋(分别穿在左跨和右跨)上施加拉力,预加力会让左跨和右跨都想 “向上拱”(像简支梁一样产生主弯矩)。

变形被限制:但中间的支座是固定的,不会向上动。

左跨想上拱,中间支座会 “往下压左跨”;

右跨想上拱,中间支座会 “往下压右跨”。

产生次弯矩:这种 “支座的反作用力” 会让连续梁额外产生一个弯矩 —— 中间支座处会出现向下的次弯矩,左跨和右跨跨中会出现向上的次弯矩。

类比:你想把两个连着的弹簧都往上拉,但中间的连接点被钉死了拉不动,这时除了拉弹簧的力(主弯矩),中间钉死的点还会对两个弹簧产生向下的拉力(次弯矩)。

2. 场景 2:构件有偏心或施工偏差 —— 预加力 “找不准” 轴线

如果施工时,预应力筋的位置没放准(比如本该放在梁底正中间,结果偏到了左边),或者构件受力后发生了弯曲变形(轴线变弯了):

作用点偏离:预加力的作用点(预应力筋的位置),会和构件变形后的实际轴线不重合,出现 “偏心距”。

产生次弯矩:预加力沿着自己的作用线拉,而构件轴线是弯的,两者不平行就会 “较劲”,额外产生一个弯矩,这就是次弯矩。

类比:你想沿着桌子的中心线推一个盒子,但手不小心偏到了盒子左边,盒子除了向前动(主作用),还会向右边转(额外的次作用,对应次弯矩)。

次弯矩不是预加力 “主动想产生的”,而是因为 “构件变形被约束” 或 “预加力作用点偏离轴线”,导致预加力的作用效果和构件的实际状态不协调,最终间接衍生出来的附加弯矩。它和主弯矩叠加后,才是构件实际承受的总弯矩。

未经允许不得转载:工程设计网 | 道路给排水结构 » 主内力、次内力、附加弯矩、主弯矩、次弯矩

工程设计网 | 道路给排水结构

工程设计网 | 道路给排水结构 微信交流

微信交流

最新评论

抗扭计算中,纵筋和箍筋的数量要达到平衡,同时要满足最小配筋率要求